L’île de Pâques et ses statues m’ont toujours fait rêver. Un petit bout de terre à l’autre bout du monde, territoire d’une brillante civilisation capable d’ériger les énormes têtes de pierre que nous avons tous vues en photo ou à la télé — avec des moyens qui restent encore mystérieux aujourd’hui !

Les 5 jours que j’ai passés sur cette île si unique ont dépassé mes espérances et restent comme une parenthèse à part de mon voyage autour du monde. Je voulais avant tout mieux comprendre la culture et l’histoire des Rapanuis (habitants de l’île de Rapa Nui, nom local de l’île de Pâques), c’est mission réussie ! Je vais partager avec vous ce que j’ai retenu de mon exploration de cette île dont l’âme ne peut que toucher les visiteurs.

Les origines

Les études ont montré que les Rapanuis sont arrivés des îles Marquises ou des Gambier en Polynésie, entre 800 et 1200 (après JC). Décidément, après avoir visité la Nouvelle-Zélande dont les habitants viennent aussi de Polynésie, et passé quelques jours à Tahiti, la cohérence de mon voyage est totale !

Selon la légende, le roi Hotu Matua vivait à l’origine sur l’île polynésienne d’Hiva, alors en proie au chaos. Un matin, le grand prêtre du royaume vient raconter au roi son rêve incroyable : une île inconnue et paradisiaque lui serait apparue, comme le signe que cette terre serait parfaite pour accueillir son peuple et repartir à zéro. Or le grand prêtre est un personnage au « mana » (force, pouvoir surnaturel) puissant : il est capable de séparer son âme de son corps pour voyager à travers l’espace ! Dans ce rêve, c’est donc son âme elle-même qui a perçu l’existence de l’île de Rapa Nui…

Le roi s’empresse donc d’envoyer des éclaireurs rechercher cette île providentielle, déterminer le meilleur lieu pour y accoster et préparer l’arrivée du roi. Plus de 2000 kms à parcourir à travers l’océan, rien que cela ! C’est ainsi que le roi débarque quelques temps plus tard sur la plage d’Anakena, au Nord de l’île, et y construit son palais.

Aujourd’hui, Anakena est un magnifique site à découvrir. Sa plage de rêve aux eaux turquoises et ses cocotiers servent de décor à la plateforme cérémonielle où trônent les statues – ou Moais – les mieux conservés de l’île (grâce à leur enfouissement dans le sable). Les détails des trous des yeux, de la mâchoire et des pommettes saillantes sont particulièrement bien visibles.

La civilisation des Moais

Mais pourquoi et comment ces Moais ont-ils été sculptés par ce peuple isolé et dépourvu de tout moyen moderne ? Les Moais sont avant tout un outil pour faire perdurer le mana des chefs Rapanuis. Ces dirigeants étaient enterrés dans une plateforme funéraire « Ahu » et rejoignaient alors les esprits des ancêtres illustres de leur tribu. La plateforme était ensuite surplombé des Moais, gardiens de leur mana. Or on a retrouvé sur l’île un Moai au cou orné d’un dessin qui lui donne un caractère « individuel », ce qui semble confirmer que chaque Moai représentait une personne réelle.

Même si les yeux des Moais ont presque tous disparu, à l’origine ils en avaient tous car le pouvoir du mana de l’ancêtre s’exprime à travers les yeux du Moai. Il peut ainsi agir sur le monde des vivants. D’ailleurs contrairement à ce que l’on peut croire, les Moais ne regardent pas vers la mer mais bien vers le village d’origine des chefs dont ils gardent le mana. Cela leur permet de veiller sur leur tribu et de la protéger.

Les habitants de l’île ont construit ces statues de 1000 à 1600 après JC environ. Elles ne sont donc pas si vieilles que cela ! Tout commence dans la carrière de Rano Raraku, où sont taillés 100% des Moais de l’île. On peut y voir aujourd’hui pas moins de 397 Moais à différents stades d’avancement, sur 887 Moais connus. Il semblerait que les tailleurs de pierre aient formé une congrégation, séparée des autres tribus de l’île auxquelles ils vendaient leurs statues en échange d’autres biens.

Les Moais étaient taillés à même une roche volcanique plutôt légère (même si bien sûr les Moais terminés pèsent quand même plusieurs tonnes) et facile à tailler à l’aide d’autres roches plus dures. La réalisation d’une statue prenait probablement entre 3 mois et 1 an, selon la période concernée ; car avec le temps, les Moais sont devenus de plus en plus grands et ont été de plus en plus finement taillés.

Une fois sculptés, les Moais étaient transportés jusqu’à leur plateforme d’accueil. La technique de transport fait l’objet de multiples hypothèses, sans que personne ne puisse en prouver aucune. La plus probable semble être que les Moais étaient attachés à une sorte de traîneau en bois puis traînés sur des rouleaux.

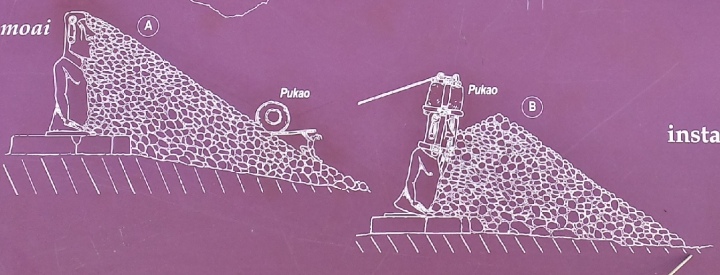

Certains Moais portent également des sortes de chapeaux de pierre rouge. Mais ce sont en réalité leurs cheveux ! A l’époque, les hommes portaient les cheveux longs et enroulés en chignon sur le sommet de leur tête. Ces coiffes appelées « pukao » étaient taillées dans une autre carrière, Puna Pau. Elles étaient disposés sur la tête des Moais une fois ceux-ci en place sur leur plateforme.

La fin des Moais et la compétition de l’homme-oiseau

Qu’a t-il bien pu se passe pour que les Rapanuis décident tout à coup, à partir du 17e siècle, de renverser tous leurs Moais si péniblement érigés (tous les Moais debout sur l’île aujourd’hui ont été redressés par les archéologues) ? Il est certain que la construction de plus en plus de Moais, toujours plus grands, a été une pression énorme sur les ressources de l’île, notamment le bois utilisé pour le transport. La pénurie de ressources a pu générer des guerres entre tribus, qui auraient alors renversé les Moais de leurs ennemis (pour les priver de la protection du mana de leurs ancêtres).

Ou alors, les Rapanuis ont pu tout simplement perdre la foi dans leurs dieux-ancêtres. Les premiers contacts avec les Européens dans les années 1770 ont également pu jouer un rôle dans ce déséquilibre de la société Rapa Nui. En tout cas, si l’on rend souvent les Rapanuis seuls responsables de l’épuisement des ressources de l’île, d’autres facteurs doivent être pris en compte : des rats ramenés de Polynésie auraient notamment pu causer des dommages irréparables à l’écosystème de l’île.

Avec la progressive dissolution du culte des Moais, à partir du 17e siècle une caste de guerriers a pris le pouvoir sur l’île. Ils ont instauré un système électoral plutôt spécial : chaque année, c’est une compétition sportive appelée « l’homme-oiseau » qui décidait du nouveau chef pour l’année à venir !

Je vous explique : tous les ans à l’été, chaque tribu choisissait son champion pour disputer la compétition. Le mois de septembre arrivé, la compétition était lancée : chaque élu devait descendre la falaise d’Orongo au Sud-Ouest de l’île, nager jusqu’à la petite île d’en face et récupérer un oeuf de l’oiseau manutara (une sterne qui pond ses oeufs en septembre et qui avait élu domicile sur ce bout d’île). Le compétiteur devait ensuite revenir à la nage, remonter la falaise et être le premier à présenter son oeuf intact aux chefs de clans réunis. Son chef devenait alors roi, et lui-même était honoré par sa communauté (et récompensé par une jeune fille vierge de 12 ans — je ne suis pas une grande fan de cette coutume-là !).

La visite du village d’Orongo et du cratère de Rano Kau d’où partaient les compétiteurs est particulièrement impressionnante et nous plonge vraiment dans ce culte étrange de l’homme-oiseau !

Croyances et vie sur l’île aujourd’hui

Aujourd’hui, 3000 à 4000 Rapanuis vivent sur l’île. C’est un miracle que leur culture ait survécu tout ce temps car dans les années 1862-1866, des marchands péruviens ont débarqué sur l’île et réduit ses habitants en esclavage. Des 1500 Rapanuis capturés, seuls 15 survivront au voyage forcé pour les emmener au Pérou. Renvoyés sur l’île, ils ont transmis des maladies aux autres insulaires, réduisant la population à 111 personnes seulement en 1877 (contre 12000 à l’apogée des Moais !). Heureusement aujourd’hui la situation s’est améliorée et les conditions de vie sur l’île sont plutôt bonnes (il y a même trois écoles et un lycée).

Il est surprenant de voir que les anciennes croyances perdurent encore de nos jours, notamment concernant les esprits. Si vous dites un mensonge par exemple, ne vous étonnez pas de trébucher ou de vous faire mal ensuite : c’est un esprit qui vous punit ! Par contre, on a malheureusement perdu la faculté de lire les tablettes Rongo-Rongo, couvertes d’inscriptions dans l’ancien langage de l’île. Si vous vous sentez l’âme d’un Champollion, n’hésitez pas à vous essayer au déchiffrage !

Les danses et chants traditionnels sont également toujours à l’honneur sur Rapa Nui : j’ai pu assister au spectacle de la troupe Kari-Kari, très très impressionnant ! Logiquement, il m’a rappelé les danses des maoris néo-zélandais, qui ont les mêmes ancêtres polynésiens.

L’île de Pâques est ainsi tellement riche en découvertes, au coeur d’une civilisation qui a réussi à survivre malgré les épreuves les plus difficiles et qui continue à faire vivre sa culture. Quelques jours sur l’île suffisent à créer des souvenirs inoubliables pour le voyageur !

bonjour, nous envisageons ce genre de voyage, vos commentaires sont clairs et positifs et vont nous influencer dans notre décision.

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour Justine, je suis ravie que mon article vous soit utile ! N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d’informations sur l’île de Pâques. En tout cas c’est une superbe destination qui vaut vraiment la peine 🙂

J’aimeJ’aime

Bonjour, j’ai eu la chance d’assister à deux conférences à Paris en 2017. Le chercheur propose une piste très vraisemblable qui permet de solutionner l’énigmatique culture de l’île de Pâques. Les conférences en français sont disponibles sur le site rapanui-research.com

Cordialement.

J’aimeJ’aime